Oncle Bernard – L’anti-leçon d’économie : touchant exercice d’humilité*

Depuis jeudi dernier, la Cinémathèque québécoise présente le documentaire Oncle Bernard – leçon d’antiéconomie de Richard Brouillette. Oncle Bernard, c’est feu Bernard Maris, économiste français de renom, mais surtout l’un des principaux collaborateurs du magazine satirique Charlie Hebdo, théâtre des tragiques attentats contre la liberté d’expression perpétrés par des fous d’Allah le 7 janvier 2015. Ce film se veut donc un hommage à l’économiste et au journaliste de renom.

Tiré d’une entrevue captée dans les locaux du journal en mars 2000, le film est en quelque sorte un accident puisque les propos de Maris recueillis à cette époque étaient destinés au documentaire L’encerclement – La démocratie dans les rets du néolibéralisme (2008). L’intérêt de ce film réside tant dans sa forme que son contenu. Avec une humilité qui l’honore, Brouillette a choisi de présenter cette entrevue dans son intégralité, sans montage, en conservant toutes les prises et ses imperfections, incluant les nombreux changements de bobines. C’est d’ailleurs lors de ces moments volés, où le spectateur a l’impression d’être sur place parmi l’équipe de tournage que Maris se livre le plus, tantôt en badinant avec le réalisateur ou discutant avec Cabu de son agenda mondain. Maris se révèle en formidable vulgarisateur et déconstruit patiemment, avec humour et acidité, les principales idées reçues sur l’économie pour faire jaillir la lumière sur une science qu’il considère opaque.

Ce film à l’état brut vaut donc la peine d’être vu, notamment car on a l’impression d’en sortir plus intelligent grâce à cette « antileçon » d’économie au demeurant fort instructive.

Le film est projeté à la Cinémathèque québécoise jusqu’au 17 janvier.

Myriam D’Arcy

* Ce texte a également été publié sur La Gazette Audiovisuelle

Guibord s’en va-t-en-guerre : une satire optimiste

Sorti sur nos écrans au beau milieu d’une campagne électorale qui s’étire en longueur, où l’élection d’un gouvernement minoritaire se dessine, Guibord-s-en-va-t-en-guerre, de Philippe Falardeau ne pouvait tomber à un meilleur moment. Ce film est une comédie politique mordante, parfois grinçante, mais qui ne se vautre pas dans le cynisme. C’est tout à l’honneur du cinéaste qui invite les spectateurs à réfléchir sur notre démocratie et ses limites. Surtout, il montre que tous les parties en présence, ici les citoyens, les groupes de la société civile, les médias et les politiciens ont un rôle à jouer pour assurer la santé de ce système. C’est dans ce contexte électoral où la fiction rejoint la réalité que j’ai rencontré Philippe Falardeau pour discuter de son dernier film, des thèmes qui traversent son œuvre, mais aussi de cette drôle de campagne qui bat son plein.

Ex-hockeyeur professionnel, Steve Guibord (Patrick Huard) a connu une carrière éclair dans la ligue nationale. Ancien député libéral, il est désormais joueur autonome et évolue sur l’immense patinoire du comté de Prescott-Makadewà-Rapides-aux-Outardes, situé dans le nord du Québec. À la faveur du hasard, le député indépendant détient la balance du pouvoir sur un vote qui plongera le Canada – ou non – dans une guerre au Moyen-Orient. Souverain Pascal (formidable Irdens Exantus), son jeune stagiaire haïtien, lui propose de consulter les citoyens de la circonscription par le biais d’assemblées publiques. Aidé par son épouse (Suzanne Clément) et leur fille (Clémence Dufresne-Deslières), le député sillonne sa région pour profiter de cette « fenêtre de démocratie directe ». L’exercice dérape rapidement puisque des groupes d’intérêts profitent de cette tribune qui leur est offerte pour se faire entendre, sans égard pour le débat auquel ils ont été conviés.

Le public appréciera tout autant que moi ce nouveau long métrage de Falardeau, dont l’intelligence, la sensibilité et l’humour nous conquièrent à chaque fois. Quant aux acteurs, ils offrent tous une solide performance : Patrick Huard est au sommet de sa forme et de son art, à la fois drôle et touchant, Suzanne Clément est égale à elle-même, c’est-à-dire pétillante. Pour sa part, Clémence Dufresne-Deslières est convaincante en jeune femme pacifiste et un brin idéaliste. La grande découverte de ce film est sans l’ombre d’un doute Irdens Exantus, qui se voit ici qui joue premier rôle au cinéma. Il crève littéralement l’écran et porte le film sur ses épaules. Retenez son nom car ce comédien autodidacte est promis à un brillant avenir.

Les qualités esthétiques de Guibord sont nombreuses, notamment la direction photo qui offre de magnifiques images aux couleurs d’automne de la forêt québécoise. Finalement, la musique originale signée Martin Léon rythme joyeusement le film et reste en mémoire pendant quelques jours.

Dans le regard de l’Autre

Même si Falardeau nous a bien avertis que son dernier-né ne joue pas sur la même gamme d’émotions que l’exceptionnel Monsieur Lazhar, faut-il le rappeler, en lice pour le meilleur film en langue étrangère à la cérémonie des Oscars de 2012, il reprend certains thèmes développés dans plusieurs de ses longs métrages, notamment sur l’immigration. Ici, deux conceptions bien distinctes de l’appartenance et de l’identité s’opposent: celle du « citoyen du monde vivant dans un village global », contre celle du citoyen d’abord attaché à sa région, son territoire et son coin de pays. Philippe Falardeau prend clairement position pour la seconde, comme en témoigne une scène où des militants pacifistes anglophones débarquent à Rapide-aux-Outardes à la manière du love-in au référendum de 1995, à bord d’un autobus nolisé en provenance de Winnipeg pour dicter au député quelle position il devrait adopter. Avec raison, Guibord leur répond que si l’enjeu de la guerre est national, le débat, lui, est bel et bien local.

Falardeau nous fait redécouvrir la société québécoise à travers les yeux de Souverain Pascal et de sa communauté. C’est ici le Sud qui observe le Nord, exactement comme Bashir Lazhar découvrait le Québec, et les réfugiés soudanais, la société américaine dans The Good Lie. Chaque fois, le cinéaste pose un regard critique, mais tendre, sur sa société en mettant en évidence les raisons pour lesquels ces nouveaux arrivants nous ont choisis. Je lui ai demandé si consciemment, film après film, il choisit de nous montrer le regard que pose l’étranger sur nous: « Oui, mais en même temps ce n’est pas conscient au point où je m’assoie et je me demande quel est mon prochain projet et qui sera mon personnage ethnique. J’aborde un sujet et dans l’univers que je construis, les immigrants ou les fils d’immigrants sont là. Ils sont là parce que je les connais, parce qu’ils vivent dans la même ville que moi. Aussi, durant la vingtaine, j’ai beaucoup voyagé, notamment pour la Course destination monde[1] en pendant ces années-là, j’étais l’immigrant, le Blanc en Afrique et que tout le monde regarde, qui essaie de comprendre la culture et de se débrouiller pour parler aux gens. À mon retour, quand je croisais quelqu’un dans la rue qui n’avait pas la même couleur de peau que moi, je savais exactement ce qu’il vivait. Cette empathie-là fait en sorte que je me demande ce qu’ils pensent de nous. Ce point de vue oblique me permet de revisiter la société dans laquelle on vit ».

Un cynisme teinté d’optimisme

Crédit: L. Guérin

Source: Les Films Séville

Guibord est un député indépendant qui s’est engagé dans le service public pour les bonnes raisons. Il voit son rôle comme étant celui d’un médiateur qui doit faire régner la bonne entente entre les membres de sa communauté. Son immense comté qu’il doit sans cesse sillonner pour rencontrer son monde ne lui laisse que très peu de temps pour les intrigues parlementaires de la capitale fédérale. Placé devant une situation exceptionnelle, et encouragé par Souverain Pascal, il fait honneur à sa fonction en assumant son rôle de gardien de la démocratie. Au sujet de Steve Guibord, Falardeau raconte: « Un ensemble de gens ont inspiré ce personnage. D’abord, par le documentaire Chers électeurs de Manuel Foglia qui a suivi Daniel Turp et Charlotte L’Écuyer, deux députés ordinaires. Steve Guibord n’est ni l’un, ni l’autre, mais cette idée qu’un élu n’a pas beaucoup de pouvoir et qu’il est souvent tiraillé entre les intérêts concurrents de ses électeurs m’intéressait. Aussi, dans le film, Guibord joue au hockey avec les autochtones. Cette idée m’est venue en pensant à Joé Juneau, qui n’a pas fait de politique mais qui est allé vivre dans le Grand Nord pour y développer une ligue de hockey et un programme sport-études destiné aux jeunes autochtones. Je n’avais donc pas envie de montrer un politicien corrompu, mais plutôt quelqu’un qui fait sa job même s’il n’a pas beaucoup de pouvoir. Tout d’un coup, il se retrouve dans une situation extraordinaire, mais n’a pas l’expérience pour la gérer ».

Même si le film est teinté de cynisme, surtout envers le premier ministre dont les manœuvres douteuses pour convaincre Guibord de voter en faveur de la guerre feraient rougir d’envie Frank Underwood, et les groupes de pression qui détournent sans scrupules l’objet du débat, il n’en demeure pas moins que le député a donné aux gens la possibilité de s’exprimer et qu’ils ont répondu présent. Il fait la démonstration qu’on peut intéresser la population à des enjeux qui dépassent les préoccupations personnelles de chacun quand le jeu en vaut la chandelle. Est-ce à dire que cet exercice de consultation prouve que la démocratie fonctionne? Le cinéaste y va d’une réponse nuancée : « Le film montre plutôt que ça se peut, même si ça ne fonctionne pas super bien car ça ne prend pas grand-chose pour qu’une foule vire de bord. Par exemple, je comprends que si un environnementaliste du Plateau débarque en Abitibi, où pendant des décennies, les gens ont vécu grâce à l’industrie forestière, il est mieux d’arriver avec un meilleur message que simplement « Sauvons la Terre ». Ça ne sert à rien de sauver la Terre si tu ne peux pas sauver ta famille. Je reconnais aux gens le droit de s’intéresser à leur situation première. On peut se demander si la démocratie est un jeu à somme nulle, car si tout le monde tire la couverture de son bord, rien ne bouge ». Il ajoute : « Je voulais donc me montrer critique, mais en même temps, dire aux gens que même s’il n’est pas parfait c’est un bon système. On a tendance à l’oublier, mais Souverain, lui le sait car il vient d’un pays où la démocratie est plus difficile ».

Quand la fiction dépasse la réalité

Guibord s’en va-t-en-guerre s’ouvre sur une mise en garde de Philippe Falardeau, qui affirme que « ce film est inspiré de faits véridiques qui ne se sont pas encore produits, mais qui ne sauraient tarder ». Sans le savoir, cette affirmation s’est avérée d’une incroyable justesse : « C’est une façon de dire aux gens qui seraient sceptiques devant l’histoire qui leur est racontée que la réalité finit toujours par dépasser la fiction. J’en étais convaincu et c’est un peu pour cette raison que j’ai pris la parole. D’ailleurs, quand j’ai eu terminé de tourner le film et que nous étions en montage, Harper a décidé d’appeler un vote à la Chambre des communes sur l’envoi des troupes canadiennes en zone de guerre. Au moment d’écrire mon scénario il y a trois ans, je me suis prophétisé!».

Quand on lui demande ce qu’il pense de la campagne électorale qui se déroule actuellement, Philippe Falardeau ne se fait pas prier pour répondre : « Je ne suis pas souvent au pays alors c’est difficile de la suivre. Elle est trop longue – une véritable course de fond et ça finit par diluer les enjeux. Le gouvernement conservateur a fait adopter une loi sur les élections à date fixe, qu’il s’est empressé de pervertir en étirant cette campagne. C’est un peu malhonnête. Je souhaite qu’on se débarrasse de ce gouvernement qui a réussi à détruire une réputation assez solide à l’international pour le Canada construite au cours des 50 dernières années. Je ne fais pas seulement référence aux Casques bleus, mais aussi à l’environnement. Cette destruction s’observe sur tous les fronts ».

Il poursuit sa charge contre le bilan du gouvernement conservateur : « Les artistes sont souvent montés au front pour dénoncer les coupures en culture. Ils sont entendus car ils jouissent d’une visibilité grâce à leur notoriété. Par contre, pensons aux scientifiques. Rares sont les vedettes dans ce domaine qui peuvent se faire entendre sur la place publique. Pensons aussi aux coupures à Statistiques Canada qui était l’organisme dans ce créneau le plus sophistiqué du monde, dont les travaux étaient forts utiles pour aider les décideurs publics orienter leurs politiques. On pourrait faire une assez longue liste de choses que les conservateurs ont démantelées au nom d’une idéologie qui dit que l’État n’a pas affaire dans rien ».On peut donc dire que Guibord s’en va-t-en guerre est riche d’enseignements. Cette satire optimiste où le cynisme, pourtant présent, n’épuise pas l’espoir devrait nous inspirer face au rapport que nous entretenons envers la démocratie. Nous avons souvent l’impression que rien ne sert de prendre la parole, de nous mobiliser pour défendre une cause qui nous tient à cœur. Pourtant, l’histoire récente nous a montré que la chose est possible. Pensons à la crise étudiante et l’épisode des fameuses casseroles.

Au cours des prochaines semaines, les électeurs québécois et canadiens seront appelés aux urnes pour sceller le sort de cette élection. Peu importe leur choix, j’espère qu’ils seront nombreux à se prononcer car la démocratie est une valeur précieuse que l’on doive chérir et entretenir.

Pour ma part, mon choix est fait : je voterai du bon Guibord!

***

Horaire de projections

[1] La Course destination monde était une émission présentée à Radio-Canada où des participants parcouraient seuls différentes régions du monde tout en réalisant des courts-métrages (documentaires, drames ou chroniques éditoriales). De nombreux jeunes réalisateurs ont pu faire leurs premières armes dans le métier à cette occasion, dont Denis Villeneuve, Robin Aubert, Hugo Latulippe et Philippe Falardeau.

Myriam D’Arcy

Crédit André Chevrier

En famille avec Catherine Major

Crédit: Valérie Jodoin-Keaton

C’est vendredi dernier que Catherine Major mettait au monde son petit dernier, La maison du monde. Sans équivoque, le titre fait référence aux thèmes qui traversent ce nouvel album : la famille, bien sûr, mais aussi la maternité et l’amour. C’est une Catherine Major sereine et heureuse qui nous revient après quatre ans d’attente où les tournées et la naissance de sa deuxième fille l’ont tenue fort occupée. Je me suis entretenue avec l’artiste pour discuter de ce nouvel opus.

Du beau monde dans sa maison

Cette fois encore, Catherine Major a choisi de travailler avec les membres de son clan tissé serré, le fameux monde qui remplit sa maison. Le résultat est à l’avenant puisque comme les précédentes, cette proposition est d’une rare qualité à tous égards. Les textes sont soignés et poétiques à souhait, les mélodies, fort efficaces et sa voix riche et puissante de s’entremêle à quelques occasions celle du cousin français Daran, un heureux mariage. Il s’agit donc d’un album achevé, qui nous conquit sans effort dès la première écoute.

À l’écriture des textes, Major signe La luciole et Callista, qui traitent toutes deux de guérison après la maladie, « des chansons écrites dans l’urgence, de choses que je lis qui me chamboulent » me confie-t-elle.

Son compagnon Jeff Moran a écrit pas moins de cinq des onze pièces, dont Toi et Nos délicats, des chansons d’amour « qui se chantent aussi bien dans un sens que dans l’autre » comme me l’explique Catherine Major; la très charnelle Rien du tout où elle exprime sans retenue, mais tout en poésie son désir qu’elle prend à bras-le-corps. Dans Pupille, en hommage à sa petite dernière, l’amoureuse et l’amante font place à la mère. « Sur Le désert des solitudes, il y a la chanson Tape dans ton dos qui a été composée pour Frédérique, ma plus vieille et j’avais envie de faire la même chose pour Margot, lui laisser une chanson pour elle. C’est encore plus touchant quand on pense que les paroles ont été écrites par son père et la musique, composée par sa mère ». D’ailleurs, elle avoue que les « sentiments maternel, amoureux et familial transparaissent encore plus sur cet album » que ceux qui l’ont précédé.

Pour sa part, Jacinthe Dompierre, maman de l’artiste et collaboratrice des premières heures offre la très belle pièce Vivante où cette dernière dévoile sans pudeur sa fragilité. Christian Mistral, qui avait fait partie de la précédente aventure du Désert des solitudes, a pour sa part composé deux chansons. Notons finalement que Major a mis en musique Black Jack, un très beau poème de Richard Desjardins.

Une maison aux pièces épurées

L’auteur-compositeur-interprète nous avait jusqu’alors habitués à un environnement sonore où les arrangements classiques étaient très présents, et le piano dominait sans partage. Dans sa Maison du monde, c’est tout le contraire. Les ambiances sont épurées et servent très bien les textes et sa magnifique voix. Quant au piano, il est bien là, mais se fait discret. Il a été notamment remplacé par la guitare, la trompette et les synthétiseurs. À ce sujet, elle explique : « J’avais envie d’un album qui soit harmoniquement moins plein, épuré, qui sonne plus dans le creux de l’oreille. J’étais rendue là dans ma démarche. C’est un premier pas et éventuellement, j’aimerais aller encore plus loin. J’ai tendance à en mettre beaucoup et cette fois-ci, j’avais envie d’en mettre un peu moins pour que ma voix ressorte mieux ».

Et on l’écoute où, ce nouveau disque? « Ah mon Dieu, c’est une bonne question! Justement, dernièrement j’en parlais avec plusieurs personnes, notamment Michel Rivard. On se rappelait qu’avant, acheter un vinyle était un évènement. On s’assoyait et on l’écoutait. C’était une activité en soi que d’écouter un disque. Maintenant, on fait tellement tout en même temps. J’ai l’impression que chacun à sa manière, on intègre la musique à notre quotidien, en fonction du temps dont on dispose. Moi-même, je m’arrête rarement pour écouter un disque sans rien faire d’autre. Je n’ai pas le temps! Je pense que ce disque peut s’écouter partout… et l’auto est toujours un bon endroit! Par contre, ce n’est pas un simple fond sonore. Il faut l’écouter, lire les textes… bref ça peut être une écoute active ».

Et on l’écoute où, ce nouveau disque? « Ah mon Dieu, c’est une bonne question! Justement, dernièrement j’en parlais avec plusieurs personnes, notamment Michel Rivard. On se rappelait qu’avant, acheter un vinyle était un évènement. On s’assoyait et on l’écoutait. C’était une activité en soi que d’écouter un disque. Maintenant, on fait tellement tout en même temps. J’ai l’impression que chacun à sa manière, on intègre la musique à notre quotidien, en fonction du temps dont on dispose. Moi-même, je m’arrête rarement pour écouter un disque sans rien faire d’autre. Je n’ai pas le temps! Je pense que ce disque peut s’écouter partout… et l’auto est toujours un bon endroit! Par contre, ce n’est pas un simple fond sonore. Il faut l’écouter, lire les textes… bref ça peut être une écoute active ».

Est-ce que l’écriture en couple, sur des sujets aussi intimes que l’amour commande une certaine retenue, ou au contraire, offre une plus grande liberté? « On ne ressent pas vraiment de pudeur parce qu’on écrit dans le but que ce soit universel. Oui, il y a des histoires qui sont reliées à nous mais on veut que les gens se retrouvent dans les textes. Tout le monde peut se reconnaître dans une chanson d’amour comme Nos délicats par exemple ou Toi, mais c’est sûr que ça part d’images qui peuvent nous ressembler. On ne se le cachera pas, on vit tous un peu les mêmes choses malgré qu’on a chacun notre histoire, nos bibittes et nos joies ». Cet amour et leur complicité est donc palpable à travers toutes les pièces. À n’en point douter nous sommes face à une artiste et une femme sereine, en pleine possession de ses moyens. Qui a dit que le bonheur n’était pas source d’inspiration?

Depuis le lancement de son premier album en 2004, Catherine Major s’est taillé une place enviable sur la scène musicale québécoise. À l’abri des modes, tout en étant bien de son époque, les chansons de la musicienne formée au piano classique marient des ingrédients empruntés autant à la grande chanson française qu’à la pop, offrant ainsi un plat sans date de péremption.

On pourra voir et surtout entendre Catherine Major ce mercredi, 23 mars, au Théâtre Plaza à l’occasion de son spectacle de lancement. Toutes les informations se trouvent ici.

Pour connaître les dates de sa tournée qui débutera au début de la prochaine année, c’est par ici.

Myriam D’Arcy

Crédit André Chevrier

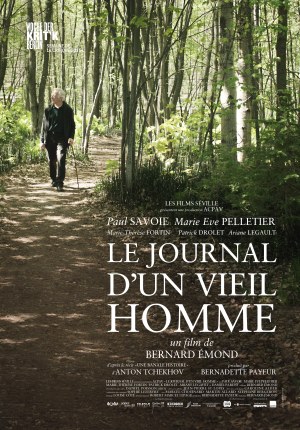

La quête de sens de Bernard Émond

C’est vendredi dernier que prenait l’affiche Le journal d’un vieil homme, dernier long métrage fort attendu de Bernard Émond. Mettant en vedette Paul Savoie, Marie-Ève Pelletier, Marie-Thérèse Fortin et Patrick Drolet, le film est adaptation au Québec contemporain de la nouvelle Une banale histoire (1889) du dramaturge et écrivain russe Anton Tchekhov. J’ai assisté à la première projection montréalaise pour vous livrer mes impressions à la lumière de l’œuvre du cinéaste.

C’est vendredi dernier que prenait l’affiche Le journal d’un vieil homme, dernier long métrage fort attendu de Bernard Émond. Mettant en vedette Paul Savoie, Marie-Ève Pelletier, Marie-Thérèse Fortin et Patrick Drolet, le film est adaptation au Québec contemporain de la nouvelle Une banale histoire (1889) du dramaturge et écrivain russe Anton Tchekhov. J’ai assisté à la première projection montréalaise pour vous livrer mes impressions à la lumière de l’œuvre du cinéaste.

Ses jours étant comptés, Nicolas fait le bilan de son existence qui a été bien remplie. Scientifique admiré et respecté, il a été couvert d’éloges et de distinctions tout au long de sa carrière. Professeur dévoué, l’enseignement demeure la seule activité qui le nourrit toujours, de même que sa relation avec Katia, la fille de sa première épouse décédée depuis longtemps. Insomniaque et malade, ces derniers mois s’égrènent plus lentement lui semble-t-il que sa vie toute entière. N’ayant soufflé mot à personne de sa condition physique, Nicolas réfléchit à l’impact de son cheminement sur la vie de ses proches. S’étant éloigné de Barbara, sa seconde épouse et de leur adolescente, Nicolas se sent de plus en plus étranger à sa famille et s’emmure en lui-même. À l’inverse, il se sent impuissant et inquiet devant le mal de vivre dans lequel se vautre Katia depuis qu’elle a abandonné sa carrière d’actrice. Ce désarroi le force à réfléchir au rôle qu’il a rempli auprès des siens. A-t’il été un bon père et n’est-il pas passé à côté de l’essentiel en se consacrant surtout à ses travaux scientifiques ? Les derniers moments du vieil homme seront donc hantés par son questionnement existentiel et aucune réponse ne viendra apaiser ses tourments.

Source: Les Films Séville

L’ensemble de la distribution offre un jeu sans failles et saisissant de vérité. Paul Savoie incarne avec justesse le vieillard fatigué. Sa gestuelle lente, son corps voûté et son visage torturé, marqué par la douleur, donnent à penser qu’il porte le poids du monde sur ses épaules. De son côté, Marie-Ève Pelletier est convaincante en actrice ratée, déprimée et cynique. Finalement, Marie-Thérèse Fortin, qui nous a habitué à des rôles de femmes chaleureuses, maternelles et enveloppantes campe ici une Barbara froide et distante à laquelle on s’attache difficilement.

Ce dernier opus de Bernard Émond est à l’image de sa filmographie toute entière : la réalisation est sobre et réaliste, et l’action se déroule lentement, laissant respirer chaque scène pour qu’elles s’imprègnent à notre mémoire. Comme dans La femme qui boit, le personnage principal assure la narration, respectant ainsi le texte et le style de la nouvelle de Tchekhov. Oscillant entre la mélancolie, le fatalisme et l’espoir, les images tantôt sombres, tantôt lumineuses témoignent des déchirements du vieil homme.

Cette histoire aux accents mélancoliques très forts, où sans répit le personnage principal analyse sa déchéance physique qui le rapproche de sa dernière heure, est allégée par quelques touches d’espoir apportées par la beauté de la nature. Nicolas médite face à la rivière et se dit que, quoi qu’il lui arrive, cette beauté-là demeurera. Ici comme dans tous les films de Bernard Émond, la nature est synonyme de force et d’espérance. Dans La Neuvaine (2005), après de terribles évènements qui viennent bouleverser sa vie, Jeanne trouve refuge au bord du fleuve à Sainte-Anne-de-Beaupré où elle le contemple des heures durant pour s’apaiser. Dans La Donation (2009), cette même héroïne s’exile dans la forêt abitibienne, immense et écrasante à la fois, dont les charmes s’avèrent finalement convaincants. Et dans Tout ce que tu possèdes, ce sont autant les beautés architecturales du Vieux-Québec, le fleuve, que les magnifiques champs de Saint-Pacôme qui accompagnent la quête existentielle du professeur de littérature. Cette beauté porteuse d’espoir n’est d’ailleurs pas sans rappeler les dernières images de L’Âge des ténèbres du cinéaste Denys Arcand où la nature est aussi synonyme de liberté et d’espoir.

Les questions chères au cinéaste, qu’il a notamment développées dans sa trilogie sur les vertus théologales, soit la foi (La Neuvaine), l’espoir (Contre toute espérance), et la charité (La donation) sont discutées dans ce dernier opus, de même que la celle de la transmission abordée dans Tout ce que tu possèdes. C’est que le cinéaste est un véritable intellectuel qui profite de ses films pour réfléchir à la condition humaine et ainsi enrichir sa (et notre) compréhension du monde, Voilà pourquoi chacune des propositions de Bernard Émond est accueillie avec intérêt. Le journal d’un vieil homme ne fait pas exception. À l’occasion de sa sortie, j’étais donc très heureuse de m’entretenir avec lui pour discuter des thèmes qui le traversent.

Bernard Émond explique pourquoi il a choisi de porter à l’écran cette nouvelle : « Tchekhov est un conteur extraordinaire et un observateur formidable de la nature humaine. Ses grandes pièces de théâtre sont bien connues du public, mais c’est moins le cas pour ses récits et nouvelles. Voilà pourquoi j’espère donc que ceux qui verront le film iront lire cet auteur ».

Le récit du Journal d’un vieil homme se déroule dans le Québec contemporain, plutôt qu’en Russie à la fin du XIXe siècle. Cette adaptation a constitué un défi, comme l’explique Émond: « Une banale histoire est un texte tellement extraordinaire, d’une telle profondeur, subtilité. En l’adaptant, j’avais peur de le trahir et de passer à côté de l’essentiel. Même si mon film se déroule dans le Québec contemporain, j’ai fait tous les efforts possibles pour respecter l’idée de Tchekhov ».

Source: Les Films Séville

Le réalisateur raconte avoir découvert ce texte il y a maintenant vingt-cinq ans. À l’époque, il avait eu envie de porter cette histoire à l’écran, mais pour toutes sortes de raisons, la chose n’avait pu se concrétiser. Bernard Émond se sentait beaucoup plus proche de Katia puisqu’ils avaient le même âge et pouvait comprendre son mal de vivre même si de son propre aveu, il ne l’avait jamais ressenti avec une telle force. Aujourd’hui, c’est davantage la condition et les tourments de Nicolas qui le touchent : « J’ai 64 ans, soit quelques années de moins que le personnage de Nicolas et j’arrive donc au dernier quart de mon existence. Je n’y peux rien, c’est comme ça. Voilà pourquoi la réflexion que mène Tchekhov à travers le personnage de Nicolas sur le vieillissement qu’il aborde tout en finesse me touche énormément. Il ne dit pas que tout dans le fait de vieillir est un naufrage, mais nous raconte plutôt l’histoire d’un homme dont la vieillesse est un naufrage ».

C’est aussi la puissance du texte et ce qu’il révèle sur la condition humaine qui le bouleverse : « Comme toujours chez Tchekhov, il dit deux choses sur un même sujet : ici, il exprime à la fois de la gratitude envers l’existence et de l’effroi devant son côté parfois tragique. C’est-à-dire que même si la fin de la vie est difficile, ce qu’on a vécu, on l’a vécu. C’est le cas de Nicolas dont les succès de sa carrière demeurent malgré tout. De la même manière que la beauté qu’on a vue et l’amour qu’on a porté à nos proches ne s’envolent pas. Donc cet amour qu’il porte à Katia ne sera jamais perdu. Alors même si les derniers mois de Nicolas sont difficiles, il parle quand même de son amour de la vie. Je trouve extraordinaire cette complexité dans l’œuvre et la réflexion de Tchekhov ». D’ailleurs, cette idée que rien n’est perdu est aussi exprimée au tout début du film La Neuvaine, alors que le personnage de Jeanne pleure la perte de son enfant emporté par la maladie en très bas âge. Quand elle affirme à son médecin que son bébé aurait mieux fait de ne jamais naître, il lui rappelle que cet amour-là ne sera jamais perdu.

À l’instar du personnage de la nouvelle de Tchekhov, Nicolas vit comme un étranger au sein de sa famille. Même s’il se sait condamné à mourir, il ne tente aucun rapprochement avec son épouse et leur fille, mais accueille plutôt la chose comme une fatalité. Cette idée, qu’on puisse se sentir indifférent à ses propres enfants est taboue et très rarement exprimée avec franchise. Pourtant, Bernard Émond ne craint pas de heurter les sensibilités du public : « Ce sont des choses qui arrivent. Heureusement, au cinéma, nous ne sommes pas obligés de respecter le formatage des téléromans. C’est curieux parce qu’aujourd’hui, au cinéma, on peut transgresser autant comme autant, avec des scènes de viols, de massacres qui ne choquent pas, mais une femme qui s’est éloignée de son mari, ou des parents qui en arrivent à se sentir étrangers devant leurs adolescents, ça choquerait? Il vient un temps où ils deviennent absolument insupportables et forcément, les relations sont très tendues avec les parents. Je pense donc que ça fait partie de la vie et qu’on peut le montrer à l’écran ».

Source: Les Films Séville

Une des scènes fortes du film montre un échange entre Katia et Nicolas qui lui reproche son oisiveté, depuis qu’elle a abandonné le théâtre. Jouissant d’un héritage confortable d’une vieille tante, Katia ne fait rien de significatif pour occuper son temps ce qui, pense Nicolas, exacerbe son désarroi. Cet idée, d’une vie utile, consacrée au travail est de moins en moins valorisée dans nos sociétés modernes où l’on fait une belle part à la consommation et aux loisirs. Bernard Émond se voit-il ramer à contre-courant de son époque? « Je vais résumer de mémoire un proverbe arabe : il faut se préoccuper tout à la fois des sept générations qui nous précèdent, et des sept qui nous suivent. En clair : il faut vivre avec la conscience du passé, en exprimant de la gratitude pour l’héritage qu’on a reçu, mais aussi, en ayant l’obligation de le transmettre. Il faut faire en sorte que le monde soit encore vivable dans sept générations. Dans le monde contemporain qui est le nôtre, on se comporte comme avant nous, il n’y avait rien eu et après nous, c’était le déluge! On est en train de couper les liens qui nous relient au passé et comme si la planète allait pouvoir soutenir ce rythme de consommation effréné encore longtemps. On est en train de rendre l’avenir invivable, mais on s’en fout ».

Au sujet de notre rapport au passé, ou plutôt de cette absence de rapport au passé, Bernard Émond précise : « Devrons-nous être obligés de réinventer Balzac à toutes les générations? J’ai l’impression qu’on n’enseigne plus l’histoire, les classiques de la littérature, ni ceux du cinéma. Il semblerait que l’attitude pédagogique la plus courante soit de donner à l’élève ce qu’il veut comme s’il était un client. Alors que moi je pense qu’être prof, c’est être sévère pour qu’il ait envie de se dépasser, c’est faire en sorte qu’il lira Guerre et Paix de Tolstoï à 16 ans. Cette idée, qu’on tranche définitivement note lien avec l’histoire m’effraie et me préoccupe constamment ».

Comme dans la plupart de ses films, il est question de la foi dans Le Journal d’un vieil homme, des doutes qu’elle suscite et des réponses qu’elle est censée apporter. Nicolas accueille la mort comme une fin définitive, plutôt qu’un passage vers un autre monde. Il pense à son corps qui flanche plutôt qu’au repos de son âme. En même temps, comme le personnage de Jeanne dans La Neuvaine qui n’est pas croyante mais qui se réfugie à Sainte-Anne-de-Beaupré et cherche des réponses au malheur qui s’abat auprès d’un prêtre, Nicolas se désole ne pas croire en Dieu. Il s’en désole parce que cette absence de convictions religieuses laisse un vide en lieu. Peut-être que s’il avait eu la foi, ces derniers mois lui auraient paru moins pénible? Rien n’est moins sûr, comme l’affirme le réalisateur : « Il y a des croyants pour qui cette idée de mourir n’est pas plus facile. On imagine toujours à tort qu’être croyant c’est rassurant car on ira retrouver nos parents disparus au paradis. Il y en a pour qui même si la foi est profonde, ne prennent pas ces histoires aussi littéralement. Je connais des gens croyants pour qui l’idée de la vieillesse et de la mort est prise dans une perspective plus légère mais ça ne règle pas tout. Probablement que la vie de Nicolas aurait été plus légère s’il avait cru en Dieu, mais il reste même pour les croyants une incertitude, un doute, car qui sait ce qui advient après la mort? ».

Le plus beau moment du film réside sans nul doute dans une discussion très tendue entre Nicolas, Katia et son ami Michel Murray, professeur de philosophie. Ce dernier les qualifie tous sans exception d’incultes et d’illettrés. À ce cynisme, Nicolas offre une magnifique réponse en affirmant avec autorité toute sa foi en la jeunesse. Il demande alors à son collègue comment il peut espérer enseigner quoi que ce soit à ces jeunes s’ils lui inspirent autant de mépris. À ce sujet, Émond se confie : À mon sens, la tirade de Nicolas est l’une des plus belles du film. Il m’arrive d’avoir la tentation du cynisme alors je me retrouve un peu dans les propos de Michel Murray. Je n’aime pas ça et je lutte contre ce cynisme-là. Le monde va plus que mal et c’est difficile de ne pas être un peu cynique. Par contre, je pense que la réponse offerte par Nicolas est juste; même malade, même affaibli, il affirme que le désir d’apprendre de ces jeunes-là est intact. On vit une époque qui peut paraitre difficile mais l’avenir est long! Dans ce texte de Tchekhov, on sent l’espoir, on sent l’amour de la vie ».

Ainsi, la sortie d’un film de Bernard Émond n’est jamais banale puisque le cinéaste a jusqu’ici construit une œuvre considérable, qui va souvent à contre-courant des sujets à la mode et des tendances. À tort, souvent ils sont qualifiés de sombres. Pourtant, chacun d’eux montrent les ressorts, la force et les qualités humaines qui permettent de se ressaisir quand on croit tout perdu. Certes, sans être inaccessibles, les films d’Émond sont exigeants. Surtout, ils nous habitent longtemps car ses thèmes sont puissants et universels. Pour cette raison, l’œuvre du cinéaste s’inscrit dans la courte liste des classiques de la culture québécoise.

***

L’horaire des projections du film Le Journal d’un vieil homme :

- Montréal (et la grande région)

- Québec

- Gatineau

- Sherbrooke

- Trois-Rivières

Filmographie choisie de Bernard Émond

- La Neuvaine (2005) : disponible en magasins et dans les clubs vidéos.

- Contre toute espérance (2007) : disponible en magasins, dans les clubs vidéos et en ligne sur ITunes.

- La donation (2009) : disponible en magasins, dans les clubs vidéos et en ligne sur ITunes.

- Tout ce que tu possèdes (2012) :disponible en magasins, dans les clubs vidéos et en ligne sur ITunes.

Myriam D’Arcy

Crédit André Chevrier

Éléphant : petite histoire d’un grand succès

À l’occasion de l’édition 2015 du Festival Fantasia qui s’est déroulée du 14 juillet au 5 août dernier, a été présenté le film Montréal Blues, du réalisateur Pascal Gélinas. Ce film qu’on croyait perdu depuis 1972, soit très peu de temps après sa sortie en salle, a échappé de justesse à la disparition grâce à la petite équipe d’Éléphant – mémoire du cinéma qui a réussi à restaurer l’œuvre dont les bobines avaient été fortement endommagées par la rouille et la moisissure. Ce petit miracle, la productrice Marie-Josée Raymond et le réalisateur Claude Fournier, co-directeurs de l’organisme, peuvent s’enorgueillir de quelques autres depuis le lancement de la plateforme en 2008. Le prétexte était donc parfait pour discuter avec les artisans de la soirée de la mission fondamentale et vitale que remplit Éléphant pour la préservation et la diffusion de notre patrimoine cinématographique.

Le soir de la projection, la salle était bondée pour voir enfin ce long métrage, fruit d’une création collective par la défunte troupe de théâtre Le Grand Cirque Ordinaire (1969-1977), réunissant à l’époque Raymond Cloutier, Paule Baillargeon, Gilbert Sicotte, Jocelyn Bérubé, Suzanne Garceau, Claude Laroche et Guy Thauvette. Le film met en scène un groupe d’ami dont certains dirigent le Montréal Blues, un restaurant d’alimentation naturelle géré en coopérative qui rencontre les membres d’une troupe de comédiens et de musiciens. Bien rapidement, des différends philosophiques forcent ces jeunes revoir leur mode de vie communautaire qui ne peut souffrir de toutes formes d’autorité et de règles. S’ensuivent alors de douloureuses ruptures amoureuses et remises en question existentielles.

Le cinéma comme véhicule de notre histoire

Montréal Blues témoigne bien des mœurs de son époque, comme l’explique Pascal Gélinas : « Le film est un portrait de cette jeunesse et rappelle sa façon de s’exprimer, mais aussi ses valeurs d’espoir et de partage teintées d’utopie, même si c’est nécessaire à cet âge-là. Elle pense détenir toutes les réponses, mais se rend bien compte qu’elle n’est pas nécessairement plus heureuse que les générations qui l’ont précédée. On assiste alors à un aveu d’humilité lorsque ces personnages prennent conscience de leurs limites et de celles de leur mode de vie ».

Gélinas se réjouit également de voir revivre pour un instant la troupe du Grand Cirque Ordinaire, qui a connu un grand succès à son époque en plus de révolutionner le théâtre au Québec : « Je suis aussi très heureux que grâce au travail d’Éléphant, le Grand Cirque revienne dans l’actualité. À l’époque, la troupe avait suscité un intérêt certain chez les jeunes qui adoraient ses créations collectives. En plus de Montréal Blues, ils ont monté quatre pièces de théâtre et organisé plusieurs soirées d’improvisation où le public était invité à participer. Au cours de ces tournées, ils ont attiré plus de 180 000 spectateurs. Par la suite, l’engouement a été tel que grâce à l’impulsion du Grand Cirque, des ligues d’improvisation se sont créées un peu partout au Québec. On peut donc penser qu’ils sont à l’origine de la Ligue nationale d’improvisation ».

De son côté, Marie-Josée Raymond semblait tout autant ravie que Gélinas au lendemain du visionnement public de Montréal Blues: « Les films parlent de nous et constituent des outils de connaissance pour le reste du monde. Ils témoignent de la culture et racontent l’histoire, le cheminement d’une société. C’est fascinant à quel point les réalisateurs jettent un regard perspicace sur une époque, même s’ils ne s’en rendent pas toujours compte sur le coup. Je discutais récemment avec Yves Simoneau, qui a réalisé Les Yeux rouges ou les vérités accidentelles (N.D.L.R. : également présenté dans le cadre du Festival Fantasia). Très à l’avant-garde, le film était à l’époque rempli de flashs sur la société québécoise. Dans Montréal Blues, je me rappelle une scène remarquable où le personnage joué par Jocelyn Bérubé donne sa définition de la jalousie. C’est intéressant de voir à quel point les choses ont changé depuis les années 70, au temps de l’amour libre et des communes. Tous les films ont des choses à nous apprendre. Voilà pourquoi chez Éléphant, nous restaurons et numérisons tous les films, et pas seulement les chefs d’œuvres ».

Aux origines du projet Éléphant

Lancé en 2008 par Québecor qui finance l’ensemble de ses activités, Éléphant a pour mission de devenir la mémoire du cinéma québécois en restaurant, puis numérisant l’ensemble de nos longs métrages de fiction. C’est une tâche pour le moins ambitieuse que se sont donnée Marie-Josée Raymond et Claude Fournier car au terme de l’exercice, plus de 1200 titres seront conservés. Une fois numérisées, les œuvres sont disponibles en vidéo sur demande sur Illico pour les abonnés de Vidéotron, et depuis 2013, en ligne sur ITunes partout dans le monde. Comme l’explique la productrice, au début de l’aventure, le projet n’allait pas de soi : « Autour de nous, les gens trouvaient le projet fou et irréalisable, et pour cause : l’acquisition des droits de films produits voilà plusieurs décennies, et dont la compagnie de production avait changé de propriétaires à quelques reprises n’était pas une mince affaire. Ensuite, il fallait bien trouver les bobines de tous ces films puisque certaines ne sont pas toujours complètes ou en état d’être restaurées. ».

C’est en 2006, à l’initiative de Pierre-Karl Péladeau, alors président et chef de direction de Québecor, que le projet est né : « Pierre-Karl se désolait que les films de répertoire, ceux jadis présentés dans les ciné-clubs, n’étaient à toutes fins pratiques plus disponibles pour le grand public. D’une part parce qu’il y avait de moins en moins de projecteurs en opération, et d’autre part, parce que les copies de ces films se faisaient rares. Il nous a donc donné le mandat, à Claude Fournier et moi, de voir comment nous pourrions numériser, restaurer et rendre accessibles tous les films du Québec » explique-t-elle.

Crédit: Claude Fournier

Tout était donc à imaginer et à faire puisqu’aucun modèle de pareille entreprise n’existait pour guider le couple. Dès le début de l’année 2007, ils se mettent au travail. Ils planchent sur un protocole technique, une marche à suivre pour restaurer et numériser les œuvres, ainsi que sur un protocole légal en vue de simplifier l’acquisition des droits des films. Des négociations sont alors entamées avec les syndicats des professionnels concernés pour établir le montant des redevances versées aux artistes. « Les syndicats ont reconnu qu’Éléphant est un projet patrimonial et collaborent avec nous, notamment pour compiler la présence des acteurs dans les films, ce qui permet ensuite de les payer. Nous offrons ce service aux producteurs pour leur simplifier la tâche » relate-elle.

Cette conception du mandat de l’organisme comme étant patrimonial, Québecor l’assume jusqu’au bout. En effet, l’entreprise ne tire aucun profit des activités commerciales d’Éléphant, même si jusqu’à présent, pas moins de 16M$ ont été investis pour financer les travaux de restauration des œuvres, la publication annuelle d’un répertoire des titres, la publicité, l’administration du site web qui au fil du temps, est devenu un outil de références incontournable sur le cinéma québécois. C’est d’autant plus admirable qu’Éléphant est le seul organisme privé dans le monde s’ayant donné pour mission d’être le gardien du patrimoine cinématographique de sa société : «Nous voyons Éléphant comme un service public. Pour nous assurer de redonner le maximum aux artistes, nous redistribuons l’ensemble des profits aux artistes, même si le CRTC nous autorise à garder 28% de chacune des locations. De son côté, Vidéotron garde un montant minime, soit 10%, pour aider à payer les coûts liés à l’utilisation de leurs serveurs et bandes passantes.» explique la productrice.

D’ailleurs, c’est avec une fierté non-dissimulée et tout à fait légitime qu’elle raconte comment le travail de sa petite équipe est reconnu à l’international : « En juillet dernier, au festival du cinéma de Bologne, le président du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, qui organise également le festival Lumière à Lyon, entièrement consacré aux films de répertoire, nous a cité en exemple. Il a affirmé que nous étions très en avance sur le reste du monde. Ça été une très belle journée! »

À la question de savoir comment le catalogue annuel des restaurations est établi, elle explique « On priorise ce qu’on trouve. Par exemple, pour le film À corps perdu de Léa Pool, je suis sur une piste pour retrouver la bande originale. Aussi, suite au décès du producteur Jean Dansereau, son épouse nous a téléphoné pour nous dire qu’elle avait découvert plusieurs bobines dans son hangar. Voilà comment nous avons retrouvé celles de Montréal Blues. Je travaille donc au gré des découvertes et des demandes que nous recevons.

Le rôle fondamental de la Cinémathèque québécoise

En mars dernier, de nombreux acteurs de l’industrie du cinéma, dont Denys Arcand, Micheline Lanctôt, Marie-Josée Raymond et Claude Fournier tiraient la sonnette d’alarme pour dénoncer les conséquences désastreuses du manque de financement étatique récurrent de la Cinémathèque québécoise. Pourtant, depuis cinquante ans, l’institution remplit une mission fondamentale en documentant et sauvegardant le patrimoine audiovisuel québécois, en étant le dépositaire légal de nos œuvres cinématographiques. Pour mémoire, un projet de fusion avec Bibliothèque et Archives nationales (BANQ) était alors envisagé. L’affaire avait fait grand bruit, si bien que le gouvernement avait été forcé de reculer. D’ailleurs, par le biais d’un article publié sur ce blogue, j’avais joint ma voix à celle des artistes pour demander qu’un financement adéquat soit octroyé à la Cinémathèque, dont les collections sont difficilement accessibles pour le public ne pouvant se déplacer à sa médiathèque, et qui, faute de moyens, tarde à prendre le virage numérique. À toutes fins utiles, c’est tout un pan de notre cinématographie, et principalement nos films documentaires, qui échappe aux cinéphiles. La chose est d’autant plus regrettable qu’il n’y a qu’à se tourner vers l’Office national du film (ONF) pour constater à quel point ce virage peut être profitable. En effet, l’organisme offre aux internautes plus de 3000 documentaires, films d’animation et fictions dont elle détient les droits. Avec des moyens financiers suffisants, voilà un exemple qui mériterait d’être suivi par l’institution québécoise.

Le centre d’archives de la Cinémathèque étant le principal lieu où s’alimente l’équipe d’Éléphant lors de la restauration d’un film, le manque de financement affecte et ralentit parfois considérablement ses activités, comme l’explique la productrice : « Si nous ne rencontrons pas d’obstacles majeurs, il faut compter en moyenne de 3 à 4 mois pour la restauration d’une œuvre. La plupart du temps, les bobines sont conservées à la Cinémathèque. Par contre, comme l’institution souffre d’un manque criant de financement, beaucoup d’archives sont entreposées sans avoir été classées, ce qui nous complique considérablement la tâche. Je tiens à préciser que son équipe fait un travail extraordinaire mais elle manque de moyens. Parfois, je sais que des éléments d’un film s’y trouvent car son réalisateur se rappelle les y avoir déposé, mais parfois, allez savoir où exactement s’ils n’ont pas encore été traités! »

Pourtant, malgré ses appels répétés auprès du gouvernement du Québec, rien ne bouge : « J’ai soulevé le problème aux différents ministres de la culture qui se sont succédés ces dernières années en plaidant pour l’embauche de personnel supplémentaire pour rattraper le retard accumulé dans l’archivage et le classement des dépôts. Il faut se rappeler qu’en 2012, l’institution avait dû annoncer un moratoire sur les nouvelles acquisitions parce qu’ils ne savaient plus où entreposer son matériel. Comme le gouvernement ne soutient d’aucune façon les activités d’Éléphant qui devrait être assumées par l’État, on pourrait au moins nous faciliter la tâche.»

Le souci de la transmission

Pour l’heure, il y a quand même lieu de se réjouir et de saluer le travail exceptionnel accompli par la petite équipe d’Éléphant. Car en plus de son programme de restauration de notre cinéma, l’organisme fait du mentorat pour assurer sa relève. Ce souci de la transmission qui anime les dirigeants d’Éléphant ne s’arrête pas qu’au patrimoine cinématographique. En effet, Marie-Josée Raymond et Claude Fournier ont les yeux tournés vers l’avenir et souhaitent assurer leur relève dans un secteur, où tout est à bâtir. En plus de plaider pour l’ajout de cours portant sur la restauration des œuvres cinématographiques au baccalauréat en cinéma de l’UQAM, ils octroient depuis l’an dernier la bourse Jean-Claude Lauzon qui vise à encourager l’innovation dans le domaine de la production médiatique visuelle.

Également, auprès des étudiants de cette même université, ils ont lancé en mai dernier le concours Maisonneuve, me reconnais-tu? où les participants sont invités à réaliser un court métrage de quelques minutes à partir d’extraits de films de différentes époques où la métropole est mise en valeur. Fort du succès de cette première édition, les organisateurs du concours songent à l’étendre à toutes les écoles de cinéma de la métropole : « Au moment du 375e anniversaire de Montréal, nous pourrons dire : voilà ce qu’Éléphant pense de Montréal » ajoute-t-elle.

Finalement, en novembre prochain se tiendra la 2e édition de l’évènement intitulé Éléphant ClassiQ, consacré aux films numérisés et restaurés. Organisé en partenariat avec la Cinémathèque québécoise et l’UQAM, ce rendez-vous du cinéma offrira des projections de films, mais aussi, des conférences et des ateliers de formation sur les techniques de restauration et la recherche de financement. Plusieurs invités internationaux réputés figurent viendront discuter de l’importance à financer des projets patrimoniaux comme celui d’Éléphant. Notons la présence d’Alain Juppé, ancien premier ministre français et l’un des instigateurs du programme d’investissements de l’État français, mieux connu sous le nom de « grand emprunt » ayant notamment soutenu des projets de recherche et d’innovation dans le domaine des nouvelles technologies. Ces subventions ont notamment permis au producteur et distributeur Gaumont de restaurer et numériser son patrimoine cinématographique. D’ailleurs, Nicolas Seydoux, membre de la famille fondatrice de Gaumont, participera aux ateliers offerts dans le cadre d’Éléphant ClassiQ, ainsi que Pierre-Karl Péladeau.

Cet évènement risque fort d’être intéressant et sera, entre autres choses, l’occasion de réfléchir au rôle de plus en plus important – et j’oserais même dire vital – des mécènes dans le secteur des arts et de la culture. Grâce aux activités philanthropiques d’entreprises privées qui remplissent parfois, comme c’est le cas avec Éléphant, une mission qui devrait être du ressort de l’État, certains de nos musées, théâtres et salles de spectacles arrivent à maintenir une programmation de qualité. Si le désengagement du gouvernement dans la culture est proprement scandaleux, il faut saluer le soutien de de ces entreprises qui souvent à leur façon, contribuent au développement de notre nation. J’aurai d’ailleurs le loisir de revenir sur ce sujet dans une prochaine chronique.

Myriam D’Arcy

Crédit André Chevrier

Guibord s’en va-t-en guerre: projections simultanées à Montréal et Locarno!

C’est hier soir sur la Piazza Grande du Festival de Locarno en Suisse qu’avait lieu la première mondiale du très attendu Guibord s’en va-t-en guerre de Philippe Falardeau. Comme le public québécois devra encore patienter jusqu’au 2 octobre pour voir le film, à l’initiative du distributeur, une projection toute spéciale avait lieu en plein air à l’Esplanade du Parc Olympique. Quelques 1000 personnes ont pu assister à l’évènement grâce à différents concours organisés par les médias.

Malgré le ciel menaçant, la foule était dense et l’ambiance, enjouée. Il faut dire qu’aucun détail n’avait été laissé au hasard pour rendre la soirée aussi sympathique que possible : le parterre ressemblait à s’y méprendre à celui érigé pour les festivaliers suisses et un macaron arborant le slogan de notre désormais candidat préféré était remis à chaque participant. Tourné un peu plus tôt au moment de monter sur la scène du festival pour présenter son film, Philippe Falardeau a enregistré un court vidéo où en chœur, les 6000 spectateurs suisses nous ont transmis leurs salutations. Le ton était donné!

Satire politique redoutablement efficace, Guibord s’en va-t-en guerre raconte comment Steve Guibord (Patrick Huard), député fédéral indépendant d’un immense comté situé au nord du Québec, est propulsé à l’avant-scène de l’actualité politique canadienne. À la faveur du hasard, Guibord détient le vote décisif qui pourrait plonger le Canada en guerre. Incapable de se décider, et encouragé par sa fille et son épouse (Suzanne Clément), Guibord se lance dans une consultation populaire auprès de ses électeurs qui sera suivie de Vancouver jusqu’à… Port-au-Prince! Cette occasion lui offrant une « fenêtre de démocratie directe » l’amènera à sillonner son comté qui deviendra rapidement le terrain d’affrontement des Amérindiens, militants pacifistes et entrepreneurs miniers qui verront dans cette consultation l’occasion rêvée de marchander leur appui. Entre les exigences des différents lobbies et les jeux de coulisses politiques, le député tentera de rester fidèle à ses principes et ses engagements, ce qui ne sera pas une mince affaire! Dans son aventure démocratique, Guibord sera accompagné par Souverain Pascal (Irdens Exantus), attachant et efficace stagiaire haïtien fraîchement débarqué au Québec.

Le dernier opus du cinéaste chouchou des Québécois sortira en salle au début du mois d’octobre, soit quelques jours avant que nous soyons réellement convoqués aux urnes. Gageons que la fiction rejoindra la réalité en nous offrant ensuite de savoureuses intrigues politiques puisque les projections laissent présager l’élection d’un gouvernement minoritaire. En pareille situation, nous avons quelques fois été bien malgré nous les témoins de quelques revirements rocambolesques tel que la défection de l’ancienne députée conservatrice Belinda Stronach, laissant esseulé Peter Mackay dans son champ de patates, ou encore l’inoubliable et télégénique appel à la nation de Stéphane Dion.

Pour ma part, mon choix est fait et le 2 octobre prochain, je vous invite massivement à voter du bon Guibord!

Myriam D’Arcy

Crédit André Chevrier

Le bruit des arbres : portrait d’un Québec en déshérence

Ces jours-ci se trouve à l’affiche sur nos écrans Le bruit des arbres, premier long métrage du réalisateur François Péloquin et de la scénariste Sarah Lévesque. Sous forme de chroniques, le film raconte l’été des 17 ans de Jérémie Otis (excellent Antoine L’Écuyer) contraint d’aider son père (Roy Dupuis) à la scierie familiale située dans un village du Bas Saint-Laurent. Le film est une métaphore intéressante de la condition québécoise actuelle.

Pour Jérémie, cet été qui marque la fin de son adolescence est rempli de premières fois : premiers émois amoureux et déceptions, mort de son chien, expérimentation de drogues et construction de son identité en opposition à son père. Contrairement à Régis qui est attaché à la forêt et son coin de pays, à son métier qu’il pratique à l’ancienne en boudant la machinerie, Jérémie préfère les voitures et rêve de quitter la région. Ce fossé culturel qui les sépare est symbolisé par une scène marquante où au cours d’une même soirée, les vieux succès country québécois qu’affectionne Régis concurrencent le rap anglophone de l’adolescent.

Le bruit des arbres invite à réfléchir autour de deux thèmes forts : d’abord, celui de la dépossession qui se traduit par ces éoliennes se dressant partout où le regard se pose et qui défigurent le territoire, par la promesse d’un avenir professionnel bouché à ceux qui choisissent de rester en région, par les ressources naturelles qui s’épuisent, et l’hégémonie de la culture anglo-saxonne. Ensuite, la société québécoise en déshérence, incapable de formuler un projet collectif permettant aux jeunes de trouver leur place en s’inscrivant en continuité avec son parcours historique. Dans le film, nulle part Jérémie ne se trouve à sa place, malgré l’ardent désir de son père de le voir suivre ses traces. D’ailleurs, la quête de Régis, en mal d’héritiers à qui léguer sa terre et son savoir, rappelle bien évidemment l’émouvant ( Le) Démantèlement de Sébastien Pilote qui tenait un semblable propos sur la transmission.

Ce sont des adolescents désœuvrés et sans véritable port d’attaches qui nous sont présentés dans Le bruit des arbres. La belle saison s’écoule au rythme du gangsta rap et des cliquetis du bling bling, des soirées passées à s’étourdir sous l’effet de la drogue et des jeux dangereux. Le portrait offert par François Péloquin est déprimant et ressemble en tous points à celui porté à l’écran par Maxime Giroux (Félix et Meira) dans Jo pour Jonathan (2010) où l’ambition des personnages se résume à la recherche de plaisirs éphémères et à gagner assez d’argent pour s’acheter une voiture avec laquelle ils pourront impressionner leurs amis. Ces jeunes cherchent leur salut que dans la possession de biens matériels, mais sans y trouver l’apaisement ou les repères espérés. Dans les deux cas, ils ne montrent aucun intérêt pour les études, non plus que pour leur avenir. Leur mal-être existentiel s’exprime dans la recherche constante de sensations fortes et de danger.

Source: K-Films Amérique

En y réfléchissant bien, ce malaise n’est pas étonnant. À ces jeunes, nous léguons un Québec aux contours désormais flous, contrairement aux générations précédentes à qui était offert un projet de société bien défini, soit la survivance d’un peuple et son émancipation. Aujourd’hui, la situation est toute autre. Faute de repères, la société québécoise se cherche et s’épuise dans un individualisme grandissant où le chacun pour soi est roi. Aucun projet structurant ne nous mobilise, nous rassemble. Notamment, la question nationale qui n’a toujours pas trouvé son point d’aboutissement fait en sorte qu’il est difficile de se projeter dans l’avenir avec assurance et clarté. Dans ce contexte, que devons-nous transmettre à ceux qui nous suivent?

Dans le film, cette douloureuse question est illustrée par Régis, dont l’avenir de son entreprise est incertain, qui doit décider entre vendre aux plus offrants tout en sachant que sa mission sera dénaturée, ou poursuivre son labeur sans l’assurance d’éviter la faillite. Ce n’est donc pas étonnant qu’il n’arrive pas à trouver les mots qui puissent convaincre ses fils de lui succéder.

Le bruit des arbres est donc un film intelligent, qui prouve avec éloquence toute l’utilité de nos créateurs à éclairer notre présent.

***

L’horaire des projections du film dans la grande région de Montréal se trouve ici.

Pour de plus amples détails sur le film, consultez sa page Facebook.

_____

Myriam D’Arcy

Crédit André Chevrier

Le film Antoine et Marie : une réflexion salutaire

Depuis sa sortie en salle, le film Antoine et Marie, du réalisateur Jimmy Larouche jouit d’une grande visibilité médiatique, et pour cause. Unanimement salué par la critique pour le choix du propos, ses qualités esthétiques et sa solide distribution, le long métrage raconte l’histoire de Marie, femme dans la fleur de l’âge, victime d’une agression sexuelle après avoir été droguée au GHB lors d’un 5 à 7 arrosé entre collègues. Mettant en vedette la sublime Martine Francke, Sébastien Ricard et Guy Jodoin, le scénario est construit avec finesse et intelligence. Dès l’ouverture, le spectateur se trouve plongé dans le même épais brouillard que Marie, comme si lui aussi avait ingéré la drogue du viol. Ainsi, le public tente en même temps que l’héroïne de recoller les pièces du puzzle pour découvrir ce qui est réellement arrivé. D’ailleurs, aucune image de la fameuse soirée n’est montrée à l’écran. La ville d’Alma où l’action se déroule est froide, grise et glauque et colle parfaitement au propos du film.

Ce deuxième opus de Jimmy Larouche est criant d’actualité alors que la question des agressions sexuelles a défrayé les manchettes à moult reprises au cours des derniers mois. Pensons à l’« affaire Gomeshi » et la déferlante de dénonciations d’agressions tous azimuts qu’elle a provoqué, la campagne d’intimidation des potentiels agresseurs dans les rues de Montréal baptisée On t’watch et le dérapage en règle dont l’UQAM a été le théâtre l’automne dernier alors que des professeurs ont été dénoncés anonymement pour des agressions dont la véracité des faits allégués a rapidement été contestée.

À mon avis, ce film prouve que, contrairement à ce que certains intervenants publics affirment depuis quelques années, nous ne vivons pas dans une société qui banalise, voire tolère les agressions sexuelles. C’est ce que la sexologue Jocelyne Robert (femme dont j’estime le travail même si je ne suis partage pas son avis à ce sujet) et d’autres qualifient de « culture du viol ». À ce sujet, le réalisateur avec qui je me suis entretenue raconte avoir réalisé son long métrage suite aux confidences d’anciennes copines mais aussi d’amies et de proches qui ont subi une ou des agressions sexuelles. Leurs histoires ont directement inspiré le récit et certaines scènes du film. « Je voulais que les spectateurs ressentent les évènements plutôt que de les prendre par la main en expliquant les moindres détails. Il n’en demeure pas moins que je présente un problème de société en espérant avoir un impact positif sur la suite des choses ».

Crédit: Glauco Bermudez, directeur photo, Antoine et Marie.

À cent lieues d’être un film à thèse, Antoine et Marie arrive comme une bouffée d’air et décrispe l’atmosphère permettant de reprendre la nécessaire réflexion autour de ce sujet de première importance. Larouche explique : « C’est un film qui aborde le thème des agressions à caractère sexuel mais aussi qui traite de la faillite de notre société face à cet enjeu de taille. Tout repose sur le jeu de deux comédiens à travers le regard que porte sur eux leur entourage, le silence et les idées préconçues mille fois répétées. Je pense notamment au style vestimentaire de Marie ou de son attitude générale avec les hommes avec qui elle est très à l’aise. Je voulais montrer les répercussions concrètes de ces préjugés ». Les personnages de Larouche se trouvent aux antipodes de l’image de la victime et de l’agresseur tels qu’ils sont habituellement représentés : Marie, la quarantaine, ne correspond pas aux critères de beauté standardisés, est libre, forte, sexy et à l’aise dans un milieu d’hommes. De l’autre côté, Antoine, bel homme tourmenté, asocial dont la souffrance est niée par son entourage.

Au sujet de sa distribution, le réalisateur affirme, que « Pour briser les clichés, il faut les montrer et à la fois en sortir. J’ai vu certaines gens réagir devant le film et ne prenant pas le partie de Marie. Ils ne comprenaient pas comment elle réagissait. On ne peut provoquer de réflexion ou de discussion si on sert aux gens ce qu’ils veulent voir et entendre. Pour les amener à réfléchir, il faut les bouleverser, les choquer et les brusquer. Si mon histoire avait été prévisible, avec un casting convenu, ça n’aurait pas fonctionné. Si j’avais montré une jeune femme fragile à l’écran, tout le monde l’aurait prise en pitié et ça n’aurait pas permis cette discussion ». De son côté, Martine Francke, qui incarne Marie à l’écran, ajoute : «En fait, ce que Jimmy Larouche désirait montrer, c’est une femme mature, un peu libertine, très à l’aise dans son corps, qui vit dans un milieu d’hommes. Elle aime ce milieu-là et elle y est la seule femme. Il y a quelque chose de très libre chez cette femme-là qui est très beau ».

Crédit: Glauco Bermudez, directeur photo, Antoine et

Martine Francke raconte comment elle s’est préparée pour incarner son personnage et quel type d’implication émotive il commandait : « Pour être capable d’aller aussi profondément dans cette douleur-là que je n’avais jamais vécue, j’ai demandé à Jimmy de me faire rencontrer des femmes qui ont été violées après avoir pris du GHB. J’avais envie de parler avec elles et elles ont la générosité de m’ouvrir leur douleur. Grâce à ces discussions, j’ai pu comprendre et sentir toute l’horreur du monde qu’elles ont vécu, de même que la coupure nette de leur bonheur suite aux évènements. Elles ont aussi été coupées de leur propre liberté, de la confiance envers l’extérieur et envers elles-mêmes car leur instinct ne les a pas mis en garde contre ce qui allait arriver ».

À la question de savoir si le fait d’être un homme rend le traitement de son sujet plus difficile ou délicat, Jimmy Larouche répond : « Je suis une personne assez empathique et capable de me mettre dans la peau d’une victime pour essayer de comprendre ce qu’elle a vécu. Par contre, c’est plus difficile de comprendre l’agresseur. À ce sujet, j’ai effectué beaucoup de recherches pour cerner le profil type des agresseurs et essayer de comprendre ce qui peut les pousser à poser des gestes aussi graves. Je ne crois pas que les êtres humains naissent méchants mais plutôt qu’ils le deviennent suite à certains évènements. Ce serait trop facile de penser que les agresseurs sexuels ne sont que des êtres mauvais car dans la grande majorité des cas d’agressions, les victimes 70% des victimes ont été agressées par des gens qu’elles connaissent, donc des membres de leur famille, des collègues, des amis ».

Au sujet du personnage d’Antoine, Larouche poursuit : « Le point en commun de tous les agresseurs c’est un désir de domination et de contrôle. La plupart du temps, ils sentent qu’ils n’ont pas le contrôle de leur vie et souvent, attribue ce manque de contrôle à la femme. L’agression devient une manière d’obtenir vengeance sur elle, de se reprendre en main et de se redonner confiance. C’est complètement ridicule car si ces gens allaient en thérapie, ils se rendraient compte que le bobo vient d’ailleurs, qu’il est profond et propre à eux. Souvent, ils se victimisent, vont blâmer les autres pour leurs problèmes et échecs. À mon avis, il arrive parfois que lorsqu’une personne souffre beaucoup, elle n’est pas toujours consciente des autres autour d’elle. Elle est tellement préoccupée par sa propre souffrance qu’elle ne réalise pas devenir parfois la source de celle des autres. Dans le cas d’Antoine, il ne se sent pas mieux après l’agression de Marie. Il n’est pas bien ».

Crédit: Glauco Bermudez, directeur photo, Antoine et Marie.

Le réalisateur croit qu’un agresseur peut guérir ses pulsions, mais à condition d’améliorer de façon importante l’accessibilité des soins dans le domaine de la santé mentale : « C’est comme la personne qui a des troubles d’anxiété ou qui fait une dépression. La guérison peut être très longue et difficile mais il y a moyen de trouver la cause, l’origine de ces pulsions, de ce mal-être et de les traiter. Il faut donner accès à des thérapeutes. Ça nous coûte beaucoup plus cher de réparer les dégâts plutôt que d’investir dans la prévention. On éteint des feux plutôt que de les prévenir. Pour faire une comparaison, dès que la gorge nous picote, on peut se rendre à l’hôpital et consulter un médecin. Par contre, un malade qui souffre d’anxiété sévère ou de dépression à tel point qu’il devient dangereux pour les autres et pour lui-même devra sans doute attendre des mois avant de pouvoir consulter un psychologue ».

À la question de savoir si on se remet d’une telle agression, Martine Francke répond : « Les victimes que j’ai rencontrées sont allées en thérapie et ont reçu de l’aide et du soutien de la part de leurs proches et d’organismes comme les CALACS. Je pense que suite à des évènements aussi graves qu’une agression sexuelle, ces femmes en sortent brisées. C’est ce que ces femmes m’ont expliqué, celles que j’ai rencontré pour préparer mon personnage, et celles qui se livrent à moi après avoir visionné le film. D’ailleurs, c’est extrêmement touchant car elles me perçoivent comme étant l’une des leurs. Certaines me disent que nous avons enfin mis en images et en mots ce qu’elles ressentent. Le film apaise leur douleur et la culpabilité qu’elles ressentent ».

En cette ère d’austérité budgétaire où les arts et la culture ne sont visiblement pas considérés comme faisant partie des sacro-saintes « vraies affaires » par notre gouvernement, le film de Jimmy Larouche appelle à une nécessaire réflexion sur la progression des agressions à caractère sexuel grâce à la drogue du viol et surtout, sur les mesures à prendre pour endiguer le problème à la source en repensant l’accessibilité des soins en santé mentale. Antoine et Marie constitue donc une contribution salutaire qui, je l’espère, aidera à assainir le climat dans ce débat public de première nécessité.

Pour voir Antoine et Marie à Montréal et partout au Québec :

- Montréal (Excentris)

- Sherbrooke

- Québec

- Alma

- D’autres salles projettent le film. Pour de plus amples détails, consultez la page Facebook du film.

Myriam D’Arcy

Crédit André Chevrier

Rod le Stod, toujours pas né pour un p’tit pain

Entrevue du rappeur Rodolphe Demers

Par Simon-Pierre Savard-Tremblay, sociologue

Rodolphe Demers est un jeune rappeur souverainiste québécois. Son premier album Pas nés pour un p’tit pain était disponible en avril 2014. Deux mois plus tard, Rod le Stod était sur les Plaines d’Abraham pour la Fête nationale. Aujourd’hui, 22 mai, il sort son nouveau projet, Jamais nés pour un p’tit pain. Il s’agira d’une compilation de versions revisitées des chansons de son premier album. Cela en dit long sur le succès et sur le potentiel artistique de son premier effort. La première chanson remaniée issue de l’album à venir, Dans l’pays où j’vis, est un duo du rappeur avec le fondateur du parti Option nationale, Jean-Martin Aussant, réalisé par Yann Perreau.

SPST : Rodolphe Demers, plus connu sous le nom de Rod le Stod, avant d’entrer dans le vif du sujet, nous feriez-vous un bref aperçu biographique de votre personne?

RLS : Oui, bien sûr! Je suis un Montréalais de 27 ans qui a grandi dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce. J’ai fait mon chemin dans les écoles de Côte-des-Neiges, soit le Collège Notre-Dame, le cégep Brébeuf et l’Université de Montréal. Je termine présentement une maîtrise en administration publique à l’ÉNAP spécialisée en évaluation de programme. Ça, c’est le côté plus Rodolphe Demers. Du côté Rod le Stod, j’ai commencé un projet musical en 2010. Après un démo et des spectacles qui pouvaient se compter sur les doigts d’une main, j’ai suivi une formation musicale intensive au Festival international de la chanson de Granby duquel je suis ressorti grand gagnant en 2012! Je suis parti de Granby avec plein d’expériences, de contacts et de prix qui m’ont permis de me concentrer à 100% sur la production d’un premier album et tous les aspects qui entourent la gestion d’une carrière artistique. L’album en question, «Pas nés pour un p’tit pain», a paru au printemps 2014 avec la participation de Yann Perreau, Francis Collard, DJ Horg, etc, et je fais des spectacles depuis! J’ai aussi écrit un texte dans le collectif «Lettres à un souverainiste» paru chez VLB à l’automne 2014. Je suis présentement en production d’un album remix en plus d’être aux études à temps plein et d’avoir deux emplois à temps partiel. Non, je ne suis pas né pour un p’tit pain!

SPST : Vous êtes un rappeur engagé. À quel moment est née votre passion pour le rap, et quand et comment votre conscience sociale et politique s’est-elle construite ?

RLS : Je trouve ça toujours drôle quand on me dit que je suis un rappeur engagé. Engagé par qui? Engagé pour qui? Ce n’est pas quelque chose que je choisis, ça fait partie de moi! Bien sûr, je décide des thèmes à aborder dans mes chansons, mais ça se fait très naturellement. J’ai toujours été un fervent amateur de politique, ça fait partie de ma vie depuis que j’ai 15 ans. J’ai fait un bac en sciences politique à l’Université de Montréal, j’ai participé à des simulations parlementaires jeunesse et à des écoles d’été sur la formation citoyenne, je me suis impliqué au sein de partis, bref, de la politique j’en mange! C’est normal et naturel que ça se retrouve dans mes textes.

Le rap, c’est la musique que j’écoute depuis le début de mon secondaire, c’est le style musical qui m’a accompagné dans toutes mes émotions et mes péripéties d’adolescent, ça fait partie de moi. Ça a commencé exclusivement avec du rap américain ou presque. Avec les années, mes goûts musicaux ont évolué et je dirais qu’aujourd’hui près de la moitié de la musique de mon IPod est québécoise! Il y a aussi beaucoup de bons «beatmakers» montréalais qui se sont illustrés ces dernières années, c’est une scène riche à découvrir.

SPST : Dubmatique, Sans Pression, Loco Locass: ce sont les trois seuls groupes québécois que le non-initié à l’univers du rap que je suis est capable de vous nommer. Le succès se mesure souvent à la capacité qu’a un artiste à sortir du seul cercle des amateurs du genre pour conquérir de nouveaux auditeurs. Le rap semble peiner à percer au Québec. Y aurait-il une incompatibilité culturelle ?

RLS : En effet, c’est très difficile de vivre de son art quand on fait du rap au Québec. Même les trois groupes que tu as nommés, outre peut-être Loco Locass, je suis certain que Sans Pression et Dubmatique ne vivent pas de leur musique, encore moins en 2015. Le fait que l’on soit très attaché à notre «background» musical traditionnel n’est peut-être pas étranger au fait que le rap connaisse moins de succès dans les radios québécoises. Parce que oui, même en 2015, un des médiums les plus importants pour découvrir un nouvel artiste reste la radio.

RLS : En effet, c’est très difficile de vivre de son art quand on fait du rap au Québec. Même les trois groupes que tu as nommés, outre peut-être Loco Locass, je suis certain que Sans Pression et Dubmatique ne vivent pas de leur musique, encore moins en 2015. Le fait que l’on soit très attaché à notre «background» musical traditionnel n’est peut-être pas étranger au fait que le rap connaisse moins de succès dans les radios québécoises. Parce que oui, même en 2015, un des médiums les plus importants pour découvrir un nouvel artiste reste la radio.

Ce qui fait la beauté du rap, c’est la diversité des styles qu’on peut y retrouver : engagé, comique, revendicateur, agressif, dansant, etc. Le hip-hop n’est pas un bloc monolithique, au contraire! Or, pour arriver à atteindre le grand public québécois (ce que ne veulent pas nécessairement tous les rappeurs!), je pense qu’il faut être capable de de la musique avec une instrumentation accessible qui vient chercher les gens par les tripes, l’émotion, le groove.

Aussi, beaucoup de rappeurs québécois ne sont peut-être pas connus du grand public, mais réussissent à mener une carrière très respectable avec une base de fans souvent plus grande que bien des artistes supposément connus. Le rap est encore une musique de niche au Québec, mais qui commence à prendre de plus en plus de place. Ça se constate par les grosses salles de spectacles remplis par des artistes hip-hop d’ici et les festivals qui programment davantage de hip-hop pour attirer les jeunes. Dans quelques années, je pense que ce sera encore plus important.

SPST : Je me risque également à une hypothèse. Serait-ce également que l’excès de confiance venant avec l’attitude du rappeur ne correspond pas au côté « né pour un petit pain », pour paraphraser le titre de votre premier succès ?

RLS: J’espère qu’en 2015, les Québécois ne se disent pas encore qu’ils sont nés pour un p’tit pain. Ça va faire, le discours de victime! On est un peuple fort et fier, il est temps de se le dire et de se le rappeler! Le nom de ma chanson est »J’suis pas né pour un p’tit pain’, je le clame haut et fort et je sais que je ne suis pas le seul. Loin de là! Il faut se baser sur nos victoires plutôt que sur nos défaites pour nous définir, surmonter les échecs traumatisants du passé pour embrasser l’avenir. Plus facile à dire qu’à faire, mais j’y crois avec ferveur et j’essaie de parler de souveraineté tous les jours!

C’est vrai qu’il y a un côté vantard, un côté «je suis le meilleur», dans le rap. C’est entre autres ce qui en fait la beauté. De là à dire que c’est ce qui rebute les Québécois à cause de la domination de la mentalité »nés pour un p’tit pain » est un pas que je ne suis pas prêt à franchir. Peut-être que oui. Peut-être que non. Pour ma part, je dirais que c’est possiblement ce petit côté vantard qui m’a poussé à aimer et écouter ce style de musique.

SPST : Quels sont vos rapports avec les milieux du rap? En 2002, le film 8 Mile nous montrait les difficultés, pour un homme blanc, à faire sa marque dans un milieu principalement afro-américain. À Montréal comme à Détroit ?

RLS: Je te dirais qu’au Québec, c’est exactement le contraire. C’est pas mal plus difficile pour un «black» de percer que pour un blanc! Il suffit de regarder le palmarès des meilleurs vendeurs rap au Québec : Manu Militari, Koriass, Sir Pathétik, Loco Locass, tous des Québécois blancs »de souche »! Le «rap keb» est pas mal blanc bec! Les blacks avaient une place prédominante au début du rap au Québec (Muzion, Dubmatique, Sans Pression), mais il semble y avoir eu un glissement au profit du rappeur blanc au fil des années.

Quand on regarde le milieu du showbiz québécois en général, les téléromans, les pièces de théâtre, il n’y a pas tant de place que ça qui est faite pour les minorités culturelles. Je suis certain que ce n’est pas le résultat d’intolérance ou de racisme, mais peut-être plutôt du désir des auteurs ou des maisons de production de représenter la réalité de la population majoritaire. Les médias embarquent dans les projets qui peuvent toucher l’ensemble du Québec et vont encourager des produits souvent conformistes. Or, à l’extérieur de Montréal, les communautés culturelles sont présentes, mais mal représentées, ce qui fait que sans l’appui des médias de masse, il est difficile pour ces artistes d’atteindre le grand public québécois. Ce n’est qu’une hypothèse, mais la question de la représentativité des communautés culturelles dans nos médias se pose.

SPST : Suite à la controverse autour du métissage linguistique auquel se livre le groupe de « post-rap » Dead Obies, vous vous êtes porté à la défense de la langue française. À l’écoute de vos chansons, on constate effectivement que vous vous en tenez à un emploi somme toute assez limité d’anglicismes. Vous considérez donc que la langue française vous fournit un potentiel créatif suffisant sans avoir besoin de la travestir par le franglais ?